一人暮らしの高齢者と連絡が取れない…取るべき対応と未然に防ぐ方法

日本では高齢化が進み、一人暮らしの高齢者の数は年々増加しています。高齢の親や親戚が一人暮らしをしていて 「連絡が取れない、どうしよう」と不安を抱えるご家族は少なくありません。突然の連絡不通が孤独死や事故へ つながるケースもあるため、早めの確認・対応がとても大切です。本記事では、連絡が取れないときの確認ポイント、 然るべき対応手順、そして未然に防ぐ見守り方法をわかりやすく解説します。

一人暮らしの高齢者と連絡が取れないときに確認すること

着信やSNSの既読状況

まずは電話やSNS(LINE・メールなど)の状況を確認します。

最後に連絡が取れた日時/不通になった時点をメモしておくと、関係機関へ相談する際の説明がスムーズです。

ご近所・友人・ケアマネジャーへの連絡

普段の様子を知るご近所や友人、介護サービス利用時はケアマネジャーに連絡し、最近の様子を確認します。 「いつもと違う様子がなかったか」を丁寧にヒアリングしましょう。

可能であれば現地訪問

可能ならご自宅を訪ね、インターホンや声掛けで安否確認。ポストの郵便物が溜まっていないかもチェックします。 無断で入室はせず外からの確認に留めるのが基本です。必要に応じて警察・関係機関へ相談します。

それでも連絡が取れない場合の対応方法

警察への相談

家族・知人・地域関係者に確認しても状況不明な場合は、ためらわず最寄りの警察署へ相談します。 「高齢の親族と連絡が取れず心配」と事情を説明すると、状況に応じて現地確認が行われることがあります。 異臭・電気つけっぱなし・数日不通などの兆候があれば至急の連絡が重要です。

賃貸物件なら管理会社・大家へ連絡

賃貸住宅では、管理会社・大家に状況を共有。合鍵の管理や入居者の生活パターンなど、確認に役立つ情報を持っている場合があります。 警察立会いのもとで室内確認が行われるケースもあります。

近所の民生委員・地域包括支援センターへ相談

自力での確認が難しい場合は民生委員や地域包括支援センターへ。高齢者支援の窓口として、 関係機関と連携しながら安否確認や支援につなげてくれます。

「連絡が取れない」を防ぐための見守り手段

地域支援や訪問サービスの活用

自治体・地域団体の見守り支援や訪問サービス、ボランティアの定期訪問などを活用すると、 定期的な安否確認の仕組みを整えられます。相談窓口は地域包括支援センターです。

見守りサービス(センサー・カメラ)

人感/ドア開閉/床振動センサー、見守りカメラ、スマートスピーカー、水道・電気の使用状況モニタリングなど、 テクノロジー活用で早期検知が可能に。離れて暮らす家族の不安を軽減できます。

定期連絡ルールの設定

「毎日この時間に電話」「週◯回はLINE」など定期連絡のルール化を。近隣の友人・地域にも 連絡先を共有しておくと、異変時の初動が早まります。

もしもの時に頼れる特殊清掃の“こころ屋”

特殊清掃とは

特殊清掃は、通常清掃では対応困難な孤独死・事故現場などで必要となる専門清掃です。 体液・血液の除去、消臭・除菌、害虫駆除、オゾン脱臭などを専用機材で安全に実施します。

孤独死は特殊清掃が必要

短時間でも体液や臭気が室内に浸透し、放置すると建材へのダメージや近隣トラブルの原因に。 迅速な専門対応が安心・確実です。こころ屋は首都圏全域(東京・埼玉・神奈川・千葉)で 特殊清掃・消臭・原状回復まで一貫対応。ビフォーアフターは公式サイトでご確認いただけます。

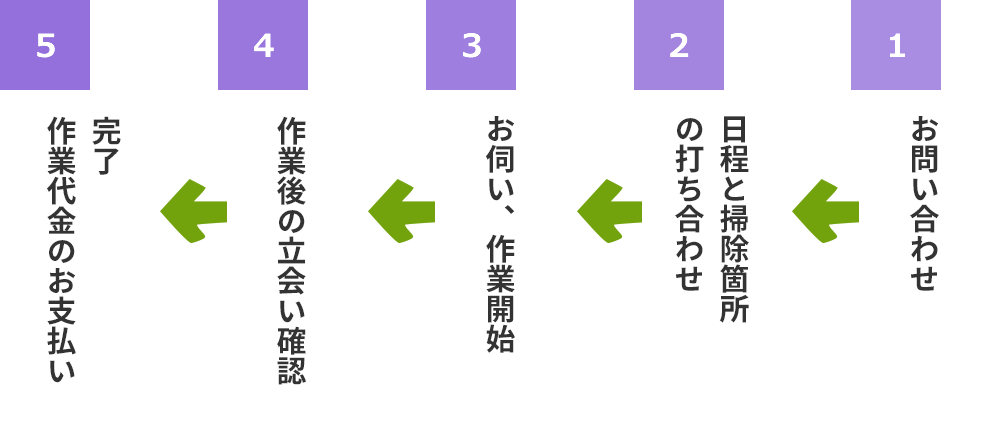

「もしもの備え」としてのご相談や概算見積もりは無料です。お電話・メール・LINEからお気軽にご連絡ください。

「一人暮らしの高齢者と連絡が取れない」は備えておくと安心

連絡不通は誰にとっても不安ですが、確認→相談→見守り体制づくりの流れを押さえておけば 落ち着いて行動できます。万が一の事態には、特殊清掃・原状回復の専門業者こころ屋へご相談ください。