孤独死の部屋が汚い、ゴミ屋敷なのはなぜ?その理由を解説

孤独死があった部屋は、ひどく汚れていたり、ゴミ屋敷のような状態になっていたりすることが少なくありません。

高齢のご家族と離れて暮らしている方や、物件を貸し出している大家さん・管理会社の方にとっては、

「もし自分の身近で起きたらどうしよう」と不安を感じる場面もあるでしょう。

この記事では、孤独死の部屋がなぜ汚れやすくなるのか・なぜゴミ屋敷化しやすいのかという背景を整理しながら、

孤独死後の部屋に伴うリスクや、必要な対応についてわかりやすく解説します。

なぜ孤独死の現場は汚い部屋になりやすい?

孤独死の現場が「汚い部屋」になりやすい理由は、主に 生前の生活環境の悪化と死後のご遺体腐敗による二次的な汚染という 2つの要因が重なっているためです。

1.生前からの生活環境の悪化

孤独死を迎える方の多くは、生前から部屋の清掃や整理整頓が行き届かなくなっている傾向があります。 特に、一人暮らしで外部とのつながりが少ない場合、ゴミ出しや片付けが負担となり、 不要な物がどんどん室内に溜まっていきます。

また、誰にも見られることのない生活空間は荒れやすく、次第に 「片付いていなくても困らない」「どうにかしなければと思いながらも動けない」 という状態に陥りがちです。こうした生活環境の悪化が進むと、 孤独死が起きた時にはすでに汚れや物の散乱が蓄積された部屋になっているケースが多く見られます。

2.死後のご遺体腐敗による二次的な汚染

孤独死の現場では、死後数日から数週間発見が遅れることも珍しくありません。 その間にご遺体の腐敗が進行し、体液や血液が床や畳、クッションフロア、家具などに染み出していきます。

腐敗が進むと、強烈な悪臭や害虫の発生を引き起こすだけでなく、 体液や腐敗物が建材や家財の奥深くまで浸透してしまいます。 こうした汚れは通常の清掃では除去が難しく、 表面を拭いただけでは臭いや汚染が残ってしまうため、 「孤独死の部屋は汚い」「においが取れない」と言われる大きな要因になっています。

孤独死の部屋がゴミ屋敷になりやすいのはなぜ?

孤独死が起きる部屋の中には、床一面にゴミが積み上がったゴミ屋敷となっているケースもあります。 ゴミ屋敷になりやすい背景には、次のような要因が複雑に関係していると考えられます。

- 身体的・精神的な衰えや疾患

- セルフネグレクト(自己放任)状態

- 経済的困窮

- 社会的孤立

- ゴミ屋敷特有のリスクの蓄積

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.身体的・精神的な衰えや疾患

高齢や病気によって体力や気力が衰えると、日々の掃除や片付けが負担になり、 部屋が徐々に散らかっていきます。さらに、認知症や脳の機能障害などがあると、 ゴミと必要な物の区別がつかなくなり、不要なものをため込みやすくなります。

うつ病などの精神疾患がある場合も、片付けへの意欲が著しく低下し、 結果として生活環境が悪化しやすくなります。こうした状態が長期間続くことで、 気づかないうちにゴミ屋敷化が進行してしまうのです。

2.セルフネグレクト(自己放任)状態

セルフネグレクトとは、自分の身の回りのことに無関心になり、 生活を維持するための行動を放棄してしまう状態を指します。 セルフネグレクト状態になると、掃除や食事、入浴といった基本的な生活行動が自らできなくなり、 ゴミがあっても気にならなくなってしまいます。

助けを求めることもできないまま、誰にも気づかれずに生活が続くことで、 部屋がゴミで埋もれていき、最終的にはゴミ屋敷と孤独死が結びつく危険な状況に陥ります。

3.経済的困窮

収入が少なく生活に余裕がなくなると、ゴミ袋や清掃用品の購入といった わずかな出費さえも負担に感じるようになります。 その結果、ゴミ出しの回数が減り、汚れた部屋で過ごす期間が長引いてしまいます。

不衛生な環境に慣れてしまうと「これくらいならまだ我慢できる」と感覚が鈍り、 さらにゴミが放置される悪循環に陥りがちです。 経済的に困っていても周囲に頼れない状況が続くと、 生活環境は一気に悪化してしまいます。

4.社会的孤立

一人暮らしで家族や近隣住民との関わりが薄いと、 生活の変化に気づいてもらえる機会が減ってしまいます。 部屋の荒れ具合や体調不良が見過ごされ、改善のきっかけを失ってしまうケースも少なくありません。

ゴミ屋敷は外から中の様子が分かりにくく、近隣住民も踏み込んで声をかけにくいため、 結果として孤独死の発見が遅れるリスクが高まります。

5.ゴミ屋敷特有のリスク

大量のゴミに囲まれた部屋は、転倒や火災の原因となり、命に関わる事故のリスクが高まります。 さらに、害虫やカビ、悪臭が発生し、呼吸器や皮膚のトラブル、感染症など 健康被害につながる危険もあります。

このような悪い環境に長くさらされることで心身の状態がさらに悪化し、 結果として孤独死に至るリスクが一気に高まってしまうのです。

孤独死後の汚い部屋はどんなリスクがある?

孤独死が発生した部屋は、単に「汚れている」「臭いがきつい」というだけではありません。 衛生面・健康面・近隣との関係・費用負担など、さまざまなリスクが隠れています。 ここでは、孤独死後の部屋に伴う主なリスクを整理してご紹介します。

異臭・害虫・感染症の危険

ご遺体の腐敗が進むと、強烈な異臭が発生し、部屋全体に充満するだけでなく、 建物の共用部や隣室にまで広がることがあります。同時に、ハエやウジなどの害虫が大量発生し、 病原菌を媒介することで感染症リスクも高まります。

体液・血液が床材や家財に染み込んでいる場合、目に見えない汚染が残っていることもあり、 不用意に触れると感染症にかかるおそれがあります。 そのため、清掃作業は防護装備を整えた専門業者に依頼するのが安全です。

近隣住民とのトラブルや建物全体への影響

異臭や害虫は、隣接する住戸や上下階、共用廊下などにまで影響を及ぼします。 近隣住民からの苦情や退去につながることもあり、建物全体の環境や評判が損なわれるリスクがあります。

さらに、孤独死やゴミ屋敷の発生した部屋は事故物件として扱われることも多く、 賃料の値下げや空室期間の長期化など、大家さん・管理会社にとっても深刻な問題となります。

清掃に関する費用や責任の所在

孤独死が発生した現場では、特殊清掃や原状回復にまとまった費用がかかります。 費用の負担は一般的に、連帯保証人 → 法定相続人 → 物件所有者の順で請求されることが多いとされています。

しかし、相続放棄や身寄りのないケースでは、最終的に大家さんが全額を負担するケースもあり、 経済面・精神面ともに大きな負担となります。トラブルを避けるためには、 契約書や保証内容の確認、専門家への相談が不可欠です。

孤独死が起きた部屋の清掃は“特殊清掃”が必要

孤独死が発生した現場では、通常のハウスクリーニングでは対応しきれない 深刻な汚染や衛生リスクがあります。そのため、専門業者による “特殊清掃”が必要不可欠です。

特殊清掃とは?普通の清掃との違い

特殊清掃とは、孤独死や事故現場など、ご遺体の腐敗によって発生した 体液・血液・悪臭・害虫などの深刻な汚染に対応するための、専門的な清掃サービスです。

一般的なハウスクリーニングが、ホコリや油汚れ、カビなど日常的な汚れを対象とするのに対して、 特殊清掃では除菌・消臭・害虫駆除・体液や血液の除去といった 高度で専門性の高い作業を行います。専用の薬剤や機材、防護服を使用し、 状況によっては床材や壁紙の張り替えが必要になることもあります。

早期対応の重要性

孤独死の現場は、発見までの時間が長引くほど腐敗が進行し、臭いや汚れが床や壁に深く浸透します。 その結果、清掃の範囲が広がり、作業時間や費用も大幅に増加するおそれがあります。

早期に特殊清掃を依頼すれば、汚損や悪臭・害虫の拡大を防ぐことができ、 原状回復も比較的短期間・低コストで行うことが可能です。 近隣住民への迷惑や建物全体への影響を最小限にとどめるためにも、 できるだけ早いタイミングで専門業者に相談することが非常に重要です。

実績のある“こころ屋”なら安心して任せられます

孤独死が起きた部屋は、腐敗や汚れが深刻化し、ゴミ屋敷のようになっていることも少なくありません。 通常の清掃では対応が難しく、専門知識と技術を持った業者による対応が必要です。

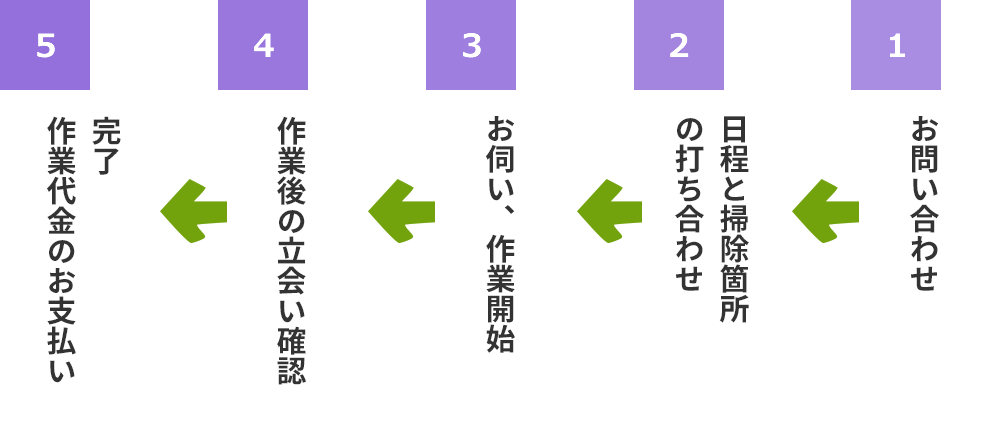

特殊清掃や原状回復が必要な場合は、豊富な実績と信頼を誇る 「特殊清掃・消臭消毒・原状回復専門 こころ屋」にぜひご相談ください。

東京都東大和市に拠点を置くこころ屋は、東京都内をはじめ、 埼玉県・神奈川県・千葉県など首都圏全域に対応しています。 孤独死や身寄りのない方のお部屋の原状回復をはじめ、 ゴミ屋敷・ペット屋敷といった特殊な環境にも幅広く対応可能です。

作業前後の様子は、公式ホームページのビフォーアフター写真でご確認いただけます。 現場の状況に応じて、必要な作業内容や費用の目安も丁寧にご説明いたしますので、 はじめての方でも安心してご相談いただけます。

「どこに相談してよいかわからない」「まずは状況だけ聞いてほしい」という段階でも構いません。 お電話・メール・LINEなど、連絡しやすい窓口からお気軽にお問い合わせください。